暑い夏、涼しさと癒しを求めて水族館に行く人も多いだろう。その水族館の人気者といえばイルカ。トレーナーの指示に合わせて、息の合った技を披露し、私たちを驚かせてくれる。さてそのイルカ、いったいどのような生物なのかを知っているだろうか? イルカの生態に詳しい東海大学海洋学部の村山司さんに聞いた。(本インタビューは、月刊「望星」2021年2月号に掲載された記事を再構成したものです)

イルカとクジラの違いとは?

――水族館などで人気が高いイルカですが、その生態や行動についてはよく知らないという人が多いと思います。そもそもイルカとは、どのような生物なのでしょうか?

イルカは私たちヒトと同じ哺乳類です。イルカと同じ仲間にクジラがいて、ともに「鯨偶蹄目」と呼ばれています。「鯨偶蹄目」には大きく二つのグループがあり、ひとつは「ヒゲクジラ類(亜目)」、もうひとつは「ハクジラ類(亜目)」と呼ばれるグループです。ヒゲクジラ類とハクジラ類の違いは口の中を見るとわかります。

まずヒゲクジラ類の口の中には、私たちの爪と同じような成分でできたヒゲ板と呼ばれるものがたくさん生えています。このグループには、シロナガスクジラやザトウクジラなど14種類ほどいます。

一方、ハクジラ類は口の中に歯が生えているグループで、マッコウクジラやシャチ、バンドウイルカなど70種類ほどいます。そして、このハクジラ類のうち、体長が4〜5mぐらいの比較的小さい種類のものを一般に「イルカ」と呼んでいるのです。つまり、「クジラ類で歯が生えている小さいもの=イルカ」と、ちょっと曖昧な分け方なんですね。

――イルカというと口先が出ている姿をイメージするのですが、先日観たイルカショーに口先が出ていないものがいました。あれもイルカと言えるのでしょうか?

イルカショーでイルカがパフォーマンスをする様子を見ていると、吻先[ふんさき](口先のこと)が鳥のくちばしのように出た姿のイルカが多いですよね。でも、よく見てみるとその中に吻先が出ていない姿をしたイルカが混ざっていたりします。

イルカにもいろいろな種類がいて、吻先が出ているグループと、吻先が出ていないグループに分けられます。英語では、吻先が出ているイルカのことを「Dolphin」、吻先が出ていないイルカのことを「Porpoise」と使い分けられているんです。

なぜそのような姿に分かれていったのかは、はっきりとわかっていないのですが、おそらく餌の捕り方や棲んでいる環境の違いなどにより、進化の過程で変わっていったのではないかと思います。

――では、もともとは同じ姿だった可能性があるということですね。

そうですね。進化の歴史をさかのぼっていくと、いま見られる姿とは大きく異なっていることもあります。では、イルカの祖先はいったいどんな姿をしていたのでしょうか?

発掘された化石をもとに骨(歯)の形を調べた結果から、イルカの祖先はオオカミのような姿をした「メソニクス」という動物であったとこれまで考えられていました。しかし、近年になって分子生物学の研究が盛んになり、遺伝子のつくりなどから進化の過程を探ることができるようになりました。

その手法で偶蹄類(蹄が偶数の動物)の進化の過程を調べたところ、まずラクダが分かれ、次にイノシシのような動物、そしてキリンやヒツジが分かれ、最後にカバから分かれてイルカたちの祖先であるムカシクジラが現れたことがわかりました。

つまりイルカと一番近いのはカバということになるのですね。地球上の生物は海で誕生して、長い年月を経て陸に上がるものたちが現れましたが、イルカはいったん陸に上がったのに、また海に戻るという、ちょっと変わった経緯をたどったんです。

なぜイルカが海に戻ったのか、はっきりとした理由はわかっていませんが、おそらく水辺で暮らして水中のエサを捕っているうちに、水中の環境に適応してそのまま棲みついたのではないでしょうか。

イルカの特徴的な能力

――イルカの身体にはどのような特徴があるのですか?

まずは視覚と聴覚に特徴があるといえます。視覚についてはあまり知られていませんが、イルカの眼には、光が届きにくい海の中で生活するために有利な特徴が見られます。たとえば眼の中の網膜は陸上の夜行性動物に似ていて、明るいところで働く細胞(錐体)よりも、暗いところで働く細胞(桿体)が多く存在します。視力については0.1ぐらい見えているようで、ウサギやゾウなどの草食動物と同じくらいといえます。

次に聴力ですが、イルカは超音波といわれるヒトには聞こえない高さの音が聞こえています。どれぐらい聞こえているかというと、わたしたちヒトが聞こえる最大の高さは20kHzほどですが、イルカは180〜200kHzの高さの音まで聞くことができます。わたしたちヒトとはおよそ十倍ほどの差がありますね。

また、イルカにはエコーロケーションと呼ばれる能力があります。これは、音を発してそれが何かに当たって反射してきた音を聞き、その反射したものまでの距離やそのものの大きさ、形状などを知ることができる能力です。この能力によって、前方に障害物がないか? エサはいないか? といったことを素早く知ることができるのです。

ちょうど潜水艦のソナーや漁船の魚群探知機と同じようなものですね。かつての東西冷戦時代に、イルカのエコーロケーションが軍事利用できないか研究されていたという話もあるくらいです。

イルカがエサを探すときには、まず遠くからエコーロケーションで探し、近くになったら目で確認する。そういうやり方をしていると思われます。ただ、嗅覚や味覚にかんしてはかなり鈍いようで、 かろうじて味がわかる程度で、嗅覚は退化してしまっています。

――軍事利用が考えられるほどの能力をイルカが持っていたとは驚きです。そうすると、「イルカは地震予知をする可能性があるのではないか」というような話を聞くことがありますが……。あながち間違った話ではないのでしょうか?

そのような話はよく聞きますよね。確かに、地震が起きた前後にイルカの集団座礁が起こったりすることがありますが、私はあくまでも偶然だと考えています。

集団座礁の原因と考えられることとして、浅瀬の地形や嵐で海が荒れてエコーロケーションができなくなったり、イルカの耳に寄生した寄生虫が原因で方向感覚が失われたり、エサをとるときに深追いしすぎて気づいたら浅瀬に突っ込んでしまった、などいろいろ説はあります。

海岸にたくさんのイルカが打ち上げられた時に、メディアの方から取材を受けることがよくあります。私が「地震とイルカの座礁は関係ない」と答えても、なかなか引き下がってもらえませんね。なんとかして関係がありそうなコメントを言わせようとします(笑)。メディアの側からすると、イルカと地震に何らかの関係があった方が話として面白いのでしょう。

イルカは社会性を持っている

――イルカショーを観ていると、イルカはトレーナーの指示に合わせてパフォーマンスをしています。イルカはとても賢いイメージがありますが、どれぐらいの知能があるのでしょうか?

1980年代にアメリカのある脳の研究者が「イルカは水中生物の中で最大の脳の持ち主」と言ったことがきっかけとなって、「イルカは賢い生き物」というイメージが定着しました。

イルカの脳は、ヒトの脳に近い重さがあり、脳の表面にあるシワがとても多い。イルカの大脳の表面積はヒトの1.5倍ほどあると言われています。脳の重さの体重に占める割合を調べてみると、1位はヒトで、2位がバンドウイルカ、そして3位がチンパンジーです。実は、ヒトに近いといわれるチンパンジーよりもイルカの脳のほうが割合が大きいんですよ。

――チンパンジーよりもイルカの知能のほうが高い可能性がある! ちょっと意外です。そうするとイルカの生態に知能の高さからくる特徴はあるのでしょうか?

まず一番の特徴は群れをつくることではないかと思います。その数は少ないもので数頭から十数頭、多いものになると数千頭にもなります。群れをつくる理由は、いろいろなことが考えられます。たとえば敵から襲われるリスクを下げること。集団でいれば誰かが敵に気づくし、集まることで大きく見せて敵を威嚇することもできる。

他には大勢でいればエサを見つけるのも早くなるということですね。群れをつくってお互い協力してエサを捕る狩りをしたり、メスをめぐってオス同士が同盟を結んだりすることもあります。

次に「遊び」ですね。イルカはジャンプをしたり海藻を使ったり、さまざまな遊びをします。イルカの中には吸い込んだ空気を吹き出して「バブルリング」といわれる空気の輪を作って、くぐったり、壊したりする遊びをするものもいます。このような遊びができるのも脳に余裕があるからではないかと考えられています。

もう一つ紹介したいのは、乳母役のイルカの存在です。群れで泳いでいると、母イルカに代わって子イルカの世話をするイルカが現れることがあります。なぜこのようなイルカが出現するのかというと、母イルカはエサを探して高速で泳いだり、深いところまで潜ったりしなければならないことがあります。しかし、体力のない子イルカは母イルカについて行けないため、代わりに乳母役のイルカが面倒をみるんです。

イルカと話せる日が来る?

――かなりヒトに近い行動のように思えます。やはり知的な生き物ですね。

水族館のショーでは、トレーナーのサインにあわせてイルカがジャンプしたり技を披露したりしますが、ショーの構成が変わってしばらくサインを出さなくなることがあります。でも、しばらく出さなかったサインを久しぶりに出しても、ほとんどすぐにサイン通りの行動をするそうです。イルカはすぐれた記憶力があるんですね。実験から、イルカはヒトと同じような記憶のしかたをすることもわかっています。

霊長類などに言葉を教える研究が行われているのは有名ですが、実はイルカに言葉を教えようという研究もされています。これまでヒトの言葉をある程度理解できることはわかっていたものの、イルカがヒトの言葉を発するまではいきませんでした。実は私もイルカに言葉を教える研究をする一人です。

――どのような研究なのでしょうか?

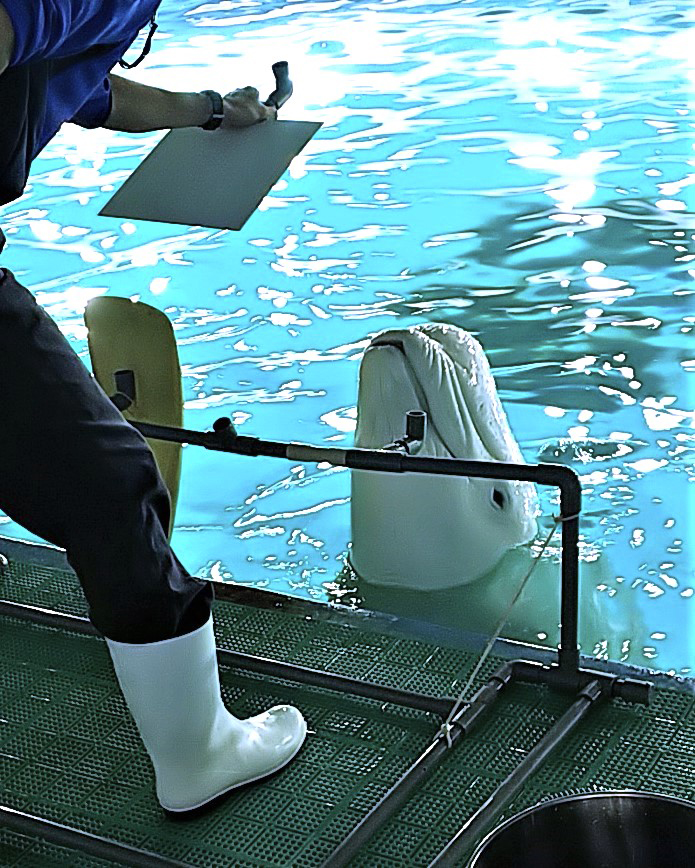

鴨川シーワールドにいるシロイルカのナックを相手に言葉を教える研究をしています。まずは単語を覚えるところから始めました。たとえば私たちも英語を勉強するときに、先生がペンを持って「ペン」というので、それをペンと覚えます。そのペンを持ちながら先生が黒板に「pen」と書くので、「pen」と書くことも覚えます。それと同じ要領です。

いまのところいくつか名詞を覚えて「音で名前を呼ぶ」「聞き分ける」ところまではできたのですが、動詞を教えるところがかなり難しいですね。動詞を覚えれば文章ができるのですが、動作を記号で表現できることを理解させるのが非常に難しいんです。少し時間はかかりそうですが、「エサ」「ほしい」というようなことをイルカが表現できるようになるのではないかと思っています。

――何十年後かにはイルカと話せるようになっているかもしれませんね。

いえいえ、何十年後かのことではありませんよ。私は5年後にイルカと話せるようになることを目標に研究をしています!(笑)。私は高校一年生の時に映画『イルカの日』(※)を見てイルカと話す研究をしようと決意してから、ずっとそれを目指してきました。

※『イルカの日』…1973年制作のアメリカ合衆国のサスペンス・スリラー映画。イルカに人間の言葉を理解させようと研究を続ける海洋動物学者。その成果が見え始めたとき、イルカを利用した政治的陰謀が動き始める

そして、いまその夢が目標に変わり、手が届きそうなところまで来ています。動物と会話ができることを、一日でも早く皆さんに証明できるよう努力を続けています。

むらやま・つかさ 山形県生まれ。東海大学海洋学部教授、海洋科学博物館館長。東京大学大学院博士課程修了、博士(農学)。水産庁(現・水産総合研究センター)水産工学研究所、東京大学を経て現職。おもに飼育下におけるイルカを対象として、視覚能力や認知機能の研究に取り組む。主な著書に、『イルカの不思議』(誠文堂新光社)、『イルカと心は通じるか』(新潮新書)、『海獣水族館の素顔』(東海教育研究所)など。